パイロットチェック弁は、油圧回路で「逆流防止」と「制御動作」を両立させる重要な部品です。本記事では、通常のチェック弁との違いや、パイロットチェック弁の仕組み、構造、使いどころを図解を交えてわかりやすく解説します。

チェック弁とパイロットチェック弁の違いとは?

通常のチェック弁(逆止弁)の仕組み

パイロットチェック弁の前に、普通のチェック弁について話をします。

普通のチェック弁は「一方向の油は流すが、反対からの油は遮断する」という特性を持ったバルブです。主に油圧回路で逆流を防止する目的で使用されます。

例えば、ポンプの吐出ライン(Pライン)などに設置することで、油が逆流するのを防ぎ、装置の安全動作に貢献します。

ただし、チェック弁は一方向にしか油を流せないため、往復動作が必要なシリンダーなどにそのまま使用すると、初回は動作しても、次回以降動かなくなるといったトラブルの原因になります。

パイロットチェック弁の必要性

「通常は遮断しておき、必要なときだけ流したい」といった用途では、パイロットチェック弁が活躍します。

これは、チェック弁に「パイロットポート(制御ポート)」を追加したもので、外部からの圧力信号により、遮断された油路を開放できる構造になっています。

パイロットチェック弁の動作原理

パイロットチェック弁のポートの種類

パイロットチェック弁には以下の3つのポートがあります。

- 一次側ポート(入口)

- 二次側ポート(出口)

- パイロットポート(制御圧力信号)

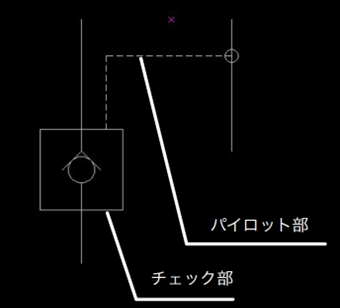

図1:パイロットチェック弁のポート

通常時(パイロット圧なし):遮断状態

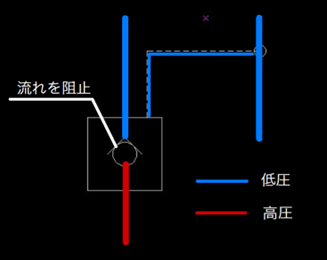

通常、パイロットポートに圧力がかかっていない状態では、チェック弁が閉じたままで、一次側から二次側への油の流れは遮断されます。図で記載すると下記です。

図2:遮断状態

パイロットポート部に圧力が立っていないと、一次側は遮断され二次側に油は流れません。

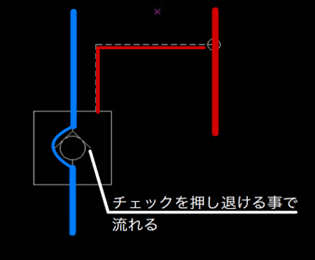

パイロット圧あり:チェック弁が開き流路が確保される

パイロットポートを接続しているラインに一定以上の圧力が発生すると、チェック弁を押し退け一次側から二次側への油の流れが可能になります。

図3:解放状態

パイロットチェック弁の内部構造

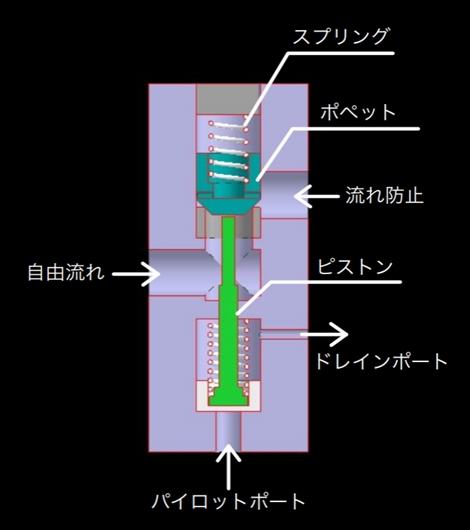

パイロットチェック弁の内部構造は下記図となります。

図4:パイロットチェック弁内部構造

内部にはチェック弁の役割を行うスプリングとポペットがあります。パイロット部はピストンとスプリングが入っています。

- ポペット:チェック弁としての開閉部品

- スプリング:ポペットを閉じる方向に常に力を加える

- ピストン:パイロットポートからの圧力でポペットを押す部品

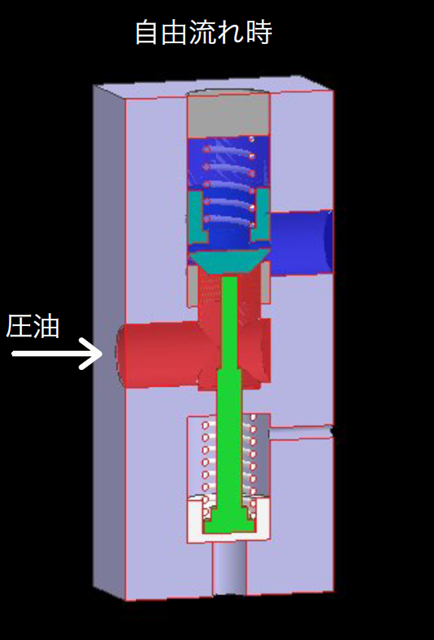

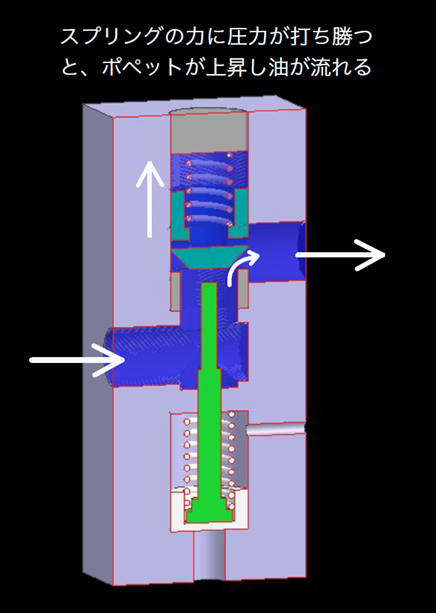

自由流れ時(左から右へ)動作

最初はポペットが閉じており油の流れを妨げます。油が一次側から流れると、徐々に圧力が上がり、ポペットを押し上げる力がスプリングに打ち勝てば、流路が開放されます。

図5:自由流れ時の遮断状態。(一次側の圧力不足で遮断)

図6:自由流れ時の開放状態

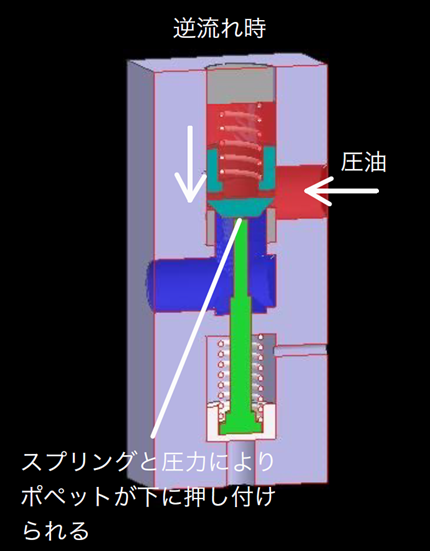

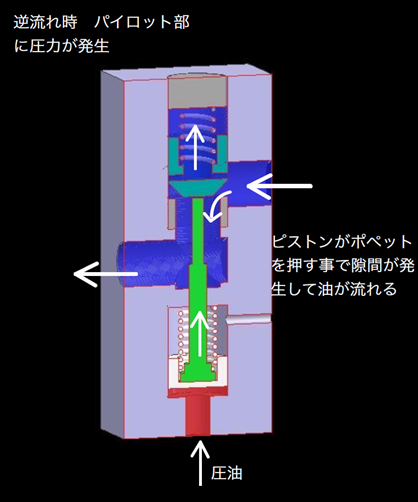

逆流時の遮断とパイロット制御

二次側から一次側へ油が流れようとすると、スプリングと油圧によりポペットが強く押し付けられ、逆流は完全に遮断されます。

図7:逆流時の遮断状態

パイロット部に一定以上の圧が発生するとピストン(緑部品)がポペットを押し上げ隙間が発生します。結果二次側からの油は隙間を通り、一次側に流れることが出来ます。

図8:逆流時の開放状態

パイロット圧が足りない場合の対処:デコンプタイプの選定

パイロット圧が十分でない場合、ピストンがポペットを押し切れず、チェック弁が開かないことがあります。このようなケースでは、「デコンプレッションタイプ(デコンプタイプ)」のパイロットチェック弁を使用すると改善することがあります。

デコンプタイプは面積比が大きく設計されており、より小さなパイロット圧でチェック弁を開くことが可能です。

まとめ|パイロットチェック弁は制御性の高い逆止弁

パイロットチェック弁は、以下のようなシーンで非常に有効です

- シリンダーの逆流防止と制御を両立させたい場合

- 通常は遮断し、必要なタイミングだけ流したい回路

- 油圧トラブル防止のために確実な遮断を行いたい

文面だけの理解ではなく、内部構造まで理解することで、誤動作やトラブルを未然に防ぎ、より安全・効率的な油圧回路設計が可能になります。

コメント