油圧装置の動作速度を安定して制御したいけれど、「スピコン」と「フロコン」の違いがよく分からない…という方も多いのではないでしょうか? どちらも“流量制御弁”として使われますが、構造も仕組みもまったく異なる特徴があります。

本記事では、代表的な「絞り弁(スピコン)と流量調整弁(フロコン)」の違いや構造、動作の仕組みを図解とともにわかりやすく解説します。

そもそもそ流量制御弁とは

油圧の基礎にて、油圧は大きく分けて動力源・制御系・タンク・アクチュエータに分類できると説明しました。(油圧の基礎はこちら)

流量調整弁は大枠の中で言うと制御系に分類されます。

さらに制御系は大きく分けて3つに分類できます。

- 向き 方向制御弁(電磁バルブなど)

- 速度 流量制御弁(絞り弁、フロコンなど)

- 力 圧力制御弁(減圧弁、リリーフ弁など)

つまり、流量制御弁はアクチュエーターの速度を制御する役割を担います。

流量制御弁の2大区別

流量制御弁では、開口部の面積を変える(=絞る)ことで油の流量を調整します。 この「絞り」には以下の2つの方式があります。

- 固定絞り 絞り量が固定値であり、変更が出来ない

- 可変絞り 絞り量が調整可能

普通の産業用設備では可変絞りがよく使用されていると思います。

流量制御弁の種類

流量制御弁は流量を制御しますが、その構造とタイミングにより種類が分かれます。代表的なものとしては以下の通りです。

- 絞り弁:絞ることで流量を調整する制御弁

- 流量調整弁:絞り弁に圧力補償機能を設けたもの、圧力・温度補償機能もあり

- 分流弁:圧力源の油を2本以上に一定の比率で分流する弁

- デセラレーション弁:バルブにローラーが取り付いており、ローラーを押すと流量が変化する。テーブル送りの減速時などに使用

- フィードコントロール弁:チェック弁+流量調整弁+デセラレーション弁に複合弁

- プレフィル弁:大型プレスなどで小容量ポンプで装置の高速化に使用する弁

今回は、絞り弁と流量調整弁の解説と、その違いについて説明をします。

絞り弁

絞り弁はシンプルな構造で、開口部を調整ねじで絞ることで流量を制御します。

- 安価で広い流量調整範囲

- 圧力変化により流量が不安定になるため精度は低め

絞り弁の代表的な種類

- ニードル弁 … 円錐形のニードルで開口を調整。直感的で微調整もしやすい

- スロットルチェック弁 … 一方向のみ絞れる弁。復帰側(戻り)は全開になる

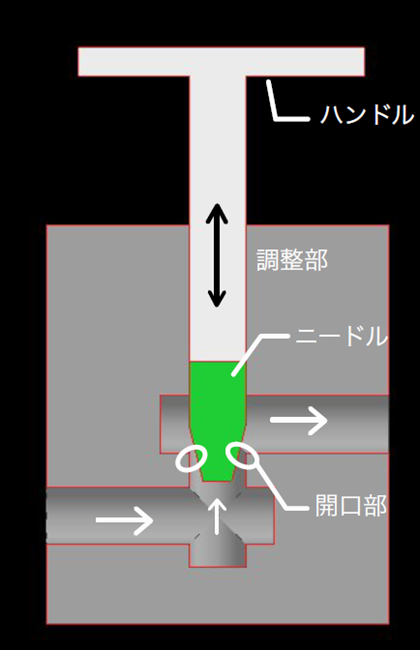

ニードル弁

開口部を変更する部分がニードル(円錐)の形をしている弁。ネジ部の調整と流量が直線的になるように設計されており、調整が直感的に可能な弁。

図1:ニードル弁の構造

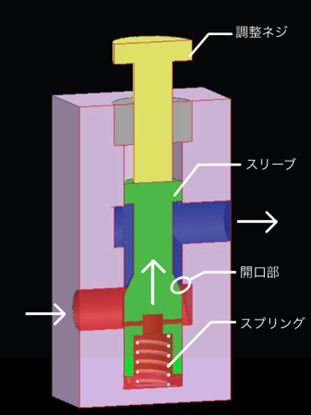

スロットルチェック弁

普通の絞り弁は逆流をさせても同様に流量を絞りますが、スロットルチェック弁は片側方向のみに絞り機構を与える弁です。戻りは解放状態になります。

図2:スロットルチェック弁の構造 絞り側

スリーブ内にスプリングと、一次側の圧力を呼び込む小さい穴があいている。スプリングの力と、一次側の圧力によりスリーブが上昇することで、開口部が狭くなるため流量が絞られる。調整ネジにてスリーブの上昇を止めることできる。これにより開口部面積を調整することができる。

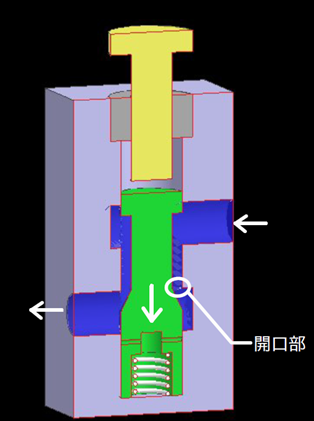

図3:スロットルチェック弁の構造 解放側

スプリングの力に打ち勝つことでスリーブを下降させ開口部を広げる。流量が絞られることなく流れることができる。

流量調整弁

圧力補償付きの絞り弁です。絞り弁を通る際に差圧を一定にする機構が設けられています。別名ではフロコンと呼ばれる弁です。

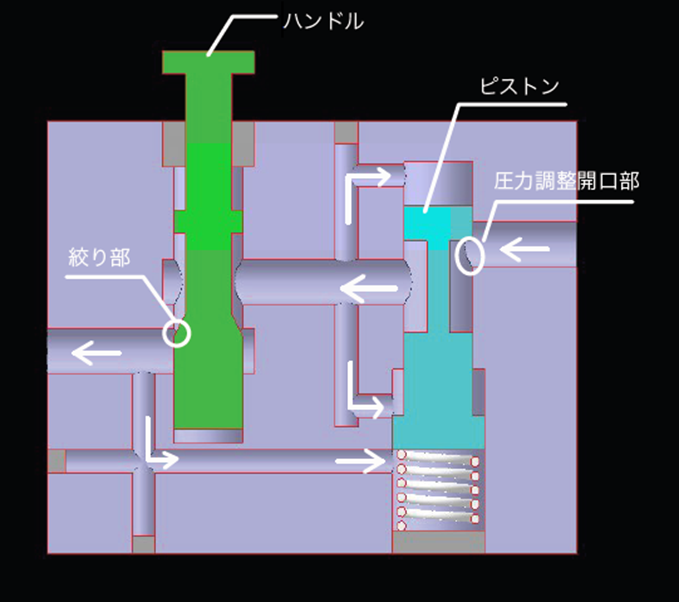

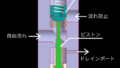

流量調整弁(フロコン)の構造

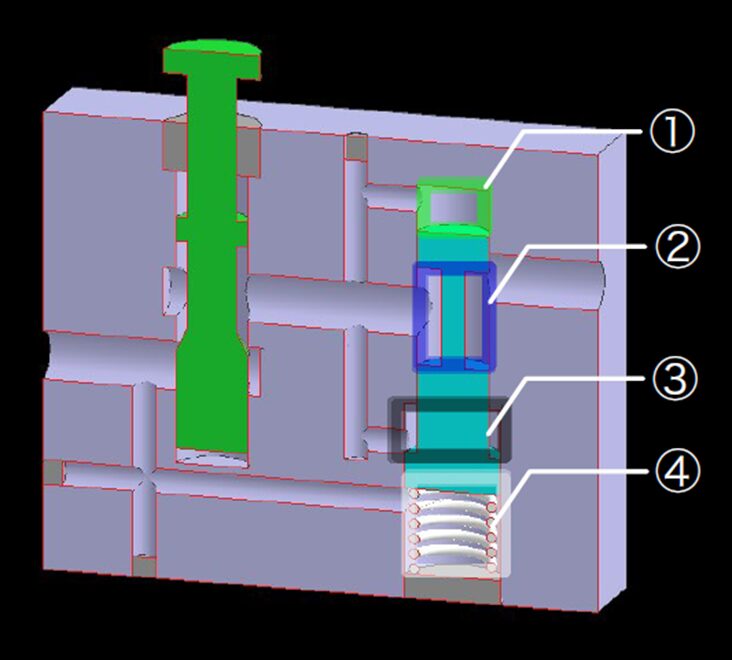

通常の絞り弁の前に4部屋構造のピストンを設けて差圧を一定に制御。

- ①の部屋 一次圧が入りピストンを下に押す

- ②の部屋 上下面に同等の面積が存在するため、中立

- ③の部屋 一次圧が入りピストンを下に押す

- ④の部屋 二次側の圧力が入りピストンを上に押す

では、何故この機構があると差圧が一定になるのか解説します。まずは理屈の部分から見てみましょう。

流量調整弁(フロコン)が差圧一定にできる原理

ピストンが停止している状態の時のピストンにかかっている力について考えます。

停止しているということは釣り合っているということです。つまりピストンにかかる「ピストンを下げようとする力」と「ピストンを上げようとする力」が同一であることを表しています。

押す力は面積×圧力になるので計算式にすると

(①面積+③面積)×一次側の圧力=(④の面積×二次側の圧力)+スプリングの力

と表すことが出来ます。しかし、ここで図を見ると①面積+③面積=④面積であることが分かります。つまり計算式は

④面積×一次側圧力=④面積×二次側圧力+スプリング

となります。移行してまとめると

④面積×(一次側圧力-二次側圧力)=スプリング

となり、更に全体を④の面積で割ると

一次側圧力-二次側圧力=スプリング÷④面積

となります。左の項の「一次側圧力-二次圧力」とは、言葉の通り差圧になります。言葉を差圧に置き変えると計算式は

差圧=スプリング÷④面積となります。

スプリングも④面積も固定値なので、差圧も固定値となります。つまり差圧は一定です。

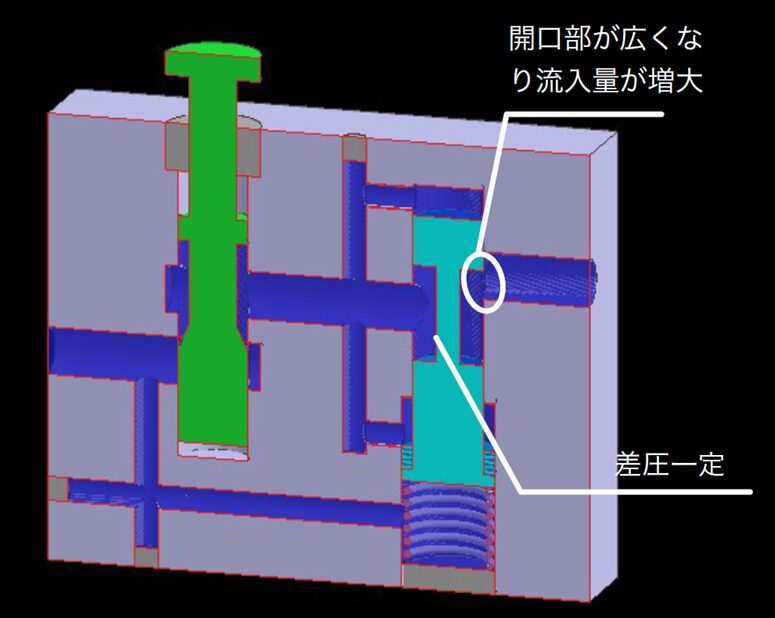

流量調整弁(フロコン)が差圧一定にできる原理の図解

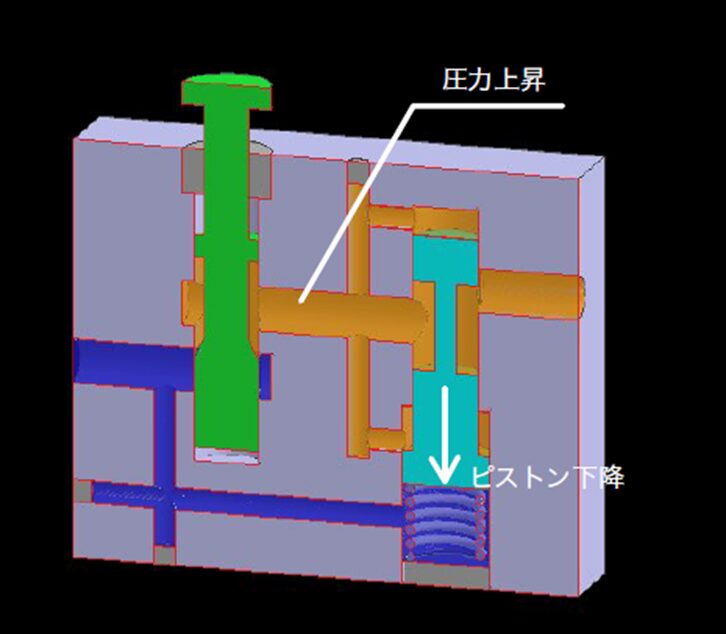

通常の絞っている状態から、何らかの理由で一次側の圧力が上昇したとします。この時、一次側の圧力が上昇するため④以外の部屋の推力が上昇しピストンが下降します。

その結果、二次側への流入量が減り一次側の圧力が下降します。これにより差圧が一定になるように調整されていきます。

今回は一次側の圧力が上昇で考えましたが、二次側の圧力が下がっても同じ動作となります。

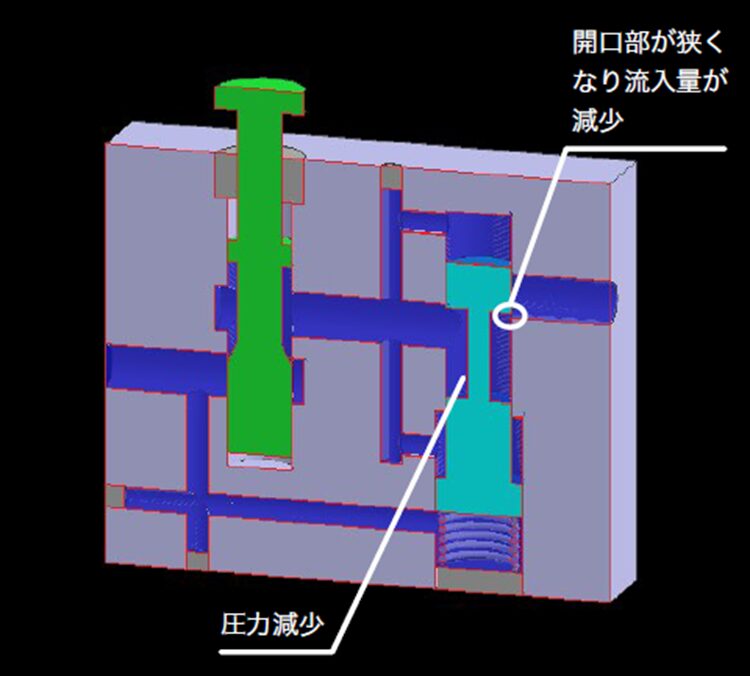

逆に二次側の圧力が上昇した場合

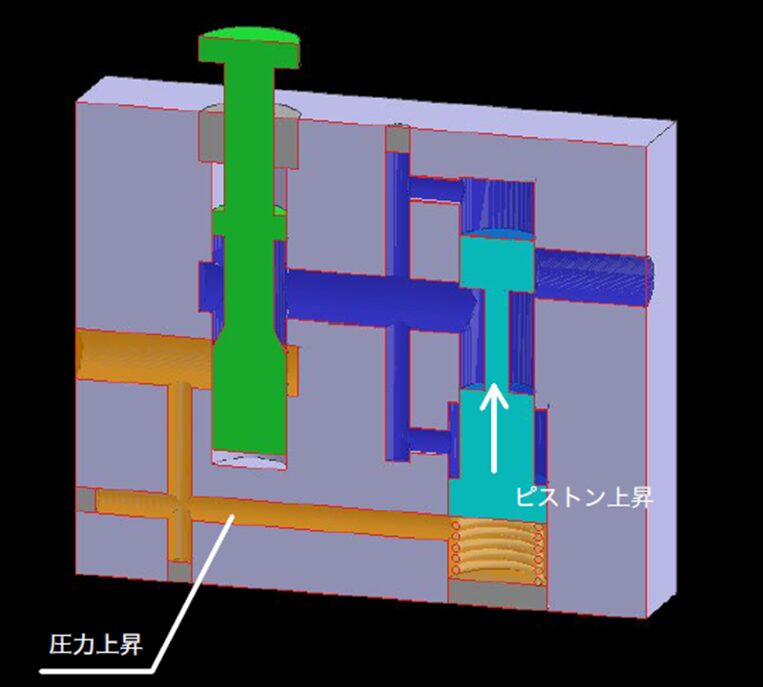

二次側の圧力が上昇するので④の部屋の圧力が上がりピストンが上昇します。

結果、一次側の開口部が大きくなり、流れ込む油の量が増えることで一次側の圧力が上昇することで差圧が一定になります。

先ほどと同様に、一次側の圧力が下降しても同様の動作となり差圧が一定に調整されます。

温度補償付きの場合は、圧力補償付きの絞り部に「熱膨張係数の大きい材料」を用いることで温度が変化した場合の開口面積を変化させています。

流量調整弁(フロコン)の注意点

- 差圧が1MPa以上ないと安定しない

- 最初に0.1sは圧力補償のピストン部が正常に働かず、ジャンピング現象が起きる。

スプリングが入っている以上、必ず差圧が必要です。メーカーや型式によっても違いがあると思いますが一般的には1MPaと言われています。

また圧力補償部が正常に動作するまで、0.1秒ほどのタイムラグが発生しジャンピングを発生することがあります。

まとめ

フロコンとスピコンはどちらも流量を調整する弁ですが、その精度・構造・使いどころが異なります。

| 項目 | スピコン(絞り弁) | フロコン(流量調整弁) |

|---|---|---|

| 制御精度 | 低め(圧力変化に影響される) | 高い(差圧を一定に保つ) |

| 構造 | 単純・安価 | 圧力補償ピストン付き |

| 用途 | 低コスト・簡易用途 | 安定流量が必要な場面 |

使い分けることで、装置の安定性・効率性を高めることができます。特に、速度を一定に保ちたい制御が必要な場合はフロコンが有効です。

コメント