減圧弁って何のために使うの?

油圧機器の中で、特定のラインだけ圧力を抑えたい…という場面、ありませんか?

そんなときに活躍するのが「減圧弁」です。一見リリーフ弁と似ていますが、実際には用途も構造も大きく異なる装置です。

この記事では、減圧弁の仕組みや構造を図解付きでわかりやすく解説し、リリーフ弁との違いや設計上の注意点、応用方法まで紹介します。圧力制御弁の種類については別で記事にしています。もしご興味あれば一読ください。(こちら)

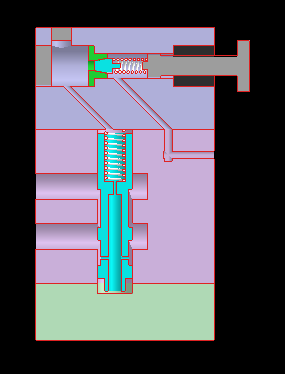

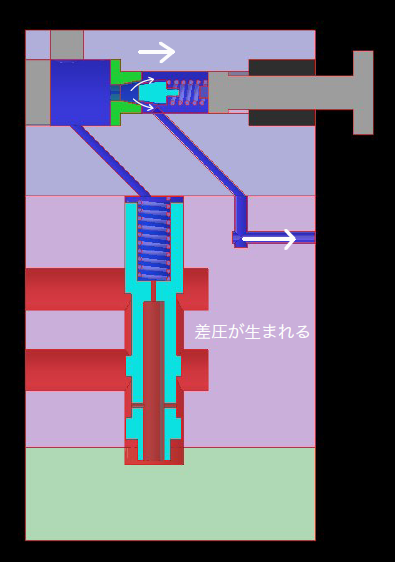

図1:減圧弁の構造

減圧弁とは?基本の役割と特徴

減圧弁はその名の通り、圧力を減らす(一定以下に保つ)ための弁です。結果として圧力を減らすだけであればリリーフ弁と同じように感じますが、実際には大きく違います。

用途

- アクチュエータの減圧

特徴と注意点

- 2次側の圧力のみ変更可

- ドレインポートを意識すること

- ベントポートを制御することで、外部からの操作が可能

- チェック弁無しとチェック弁付きがある

減圧弁とリリーフ弁の違い

| 比較項目 | 減圧弁 | リリーフ弁 |

|---|---|---|

| 制御対象 | 2次側の圧力 | 1次側の圧力 |

| 油の動き | 油を“止める” | 油を“逃がす” |

| 制御方法 | 主弁とパイロット弁で制御 | 主にパイロット操作または直動型 |

リリーフ弁が往なすイメージとしら、減圧弁は「設定以上の圧力になったら、これ以上入ってこないように油を止める」イメージです。(厳密には油を少しずつ漏らしながら止める)

またリリーフ弁は1次側の圧を制御するのに対し、減圧弁は2次側の圧力を制御します。

構造と動作の流れ

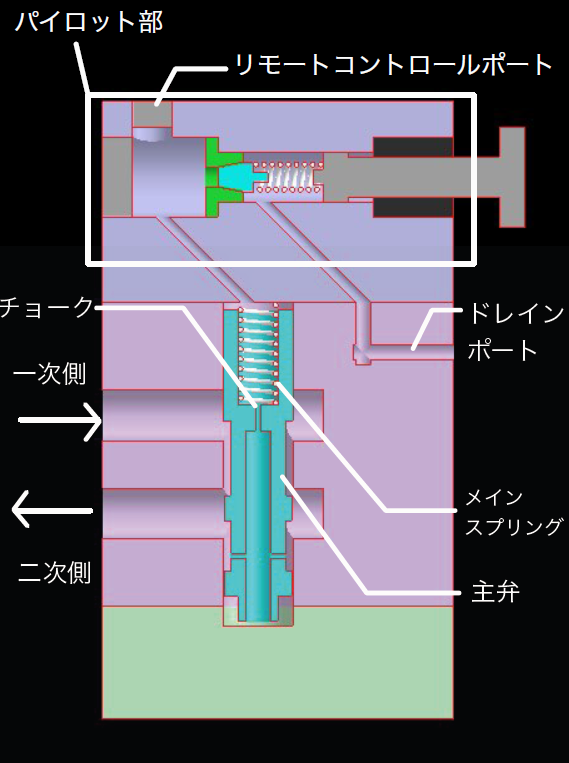

図2:減圧弁の内部 各部名称

構造の概要

- 主弁:油の流れを調整

- パイロット弁:主弁の開閉をコントロール

- ドレインポート:余剰油の逃がし口

- リモートコントロールポート:外部操作用(=ベントポート)

動作の流れ

- 低圧時:主弁が開いており、油は自由に流れる

- 圧力上昇時:ポペットに圧力がかかり、主弁内に圧力差が発生

- 減圧動作:主弁が閉まり、2次側への流量が制限されて減圧される

- 圧力保持:ポペットから微小な油が流れ出ることで、圧を安定維持

詳細は下部に図解で説明しています。

リリーフ弁の時と同様に、パイロット部と主弁部に分かれます。パイロット部の説明についてはリリーフ弁の説明の記事をご確認ください。(リリーフ弁の記事はこちら)

一次側から油が入り、二次側へと出ていきます。この時の二次側の圧力を減圧することが出来ます。その他のポートとしてドレインポート・リモートコントロールポートがあります。

ドレインポートは減圧時に発生する余剰油を逃がすポートです。リモートコントロールポートは外部で減圧弁の圧力を制御したい場合に使用します。リリーフ弁と同じくベントポートと呼ぶ場合もあります。

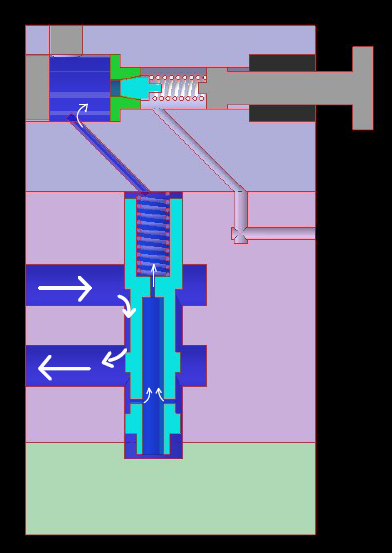

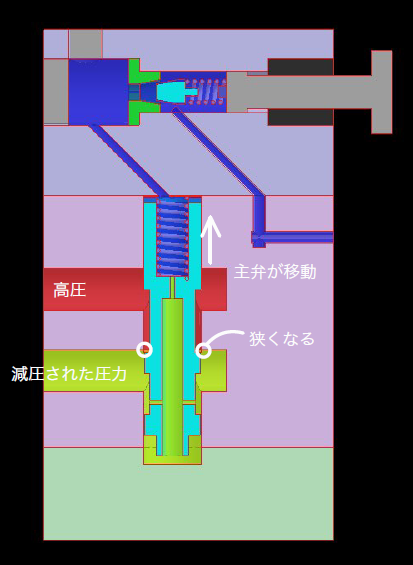

図3:低圧状態

一次側も二次側も低圧状態では、減圧弁の主弁部は開いており油は抵抗なく流れます。

圧力が高くなってくると

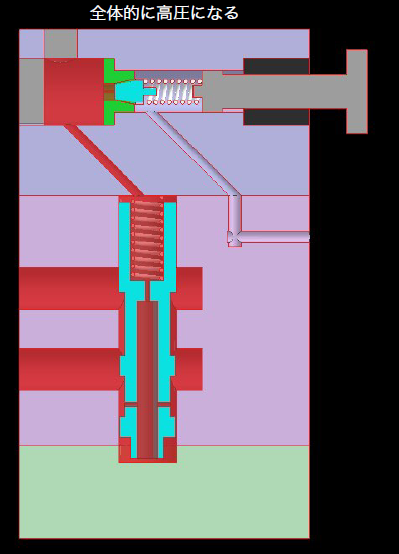

図4:圧力上昇状態

全体的に圧力があがり、リリーフ弁部のポペット部に力がかかり、ポペットを押そうとします。図ではまだポペットは開いていません。

図5:圧力上昇状態 ポペット解放

圧力が上がりポペットが開きます。それによりリリーフ弁部と主弁の圧力が低下します。主弁内部のチョークを通り油が流れますが、細い為油の流入が間に合わず主弁の上下面で圧力差が発生します。

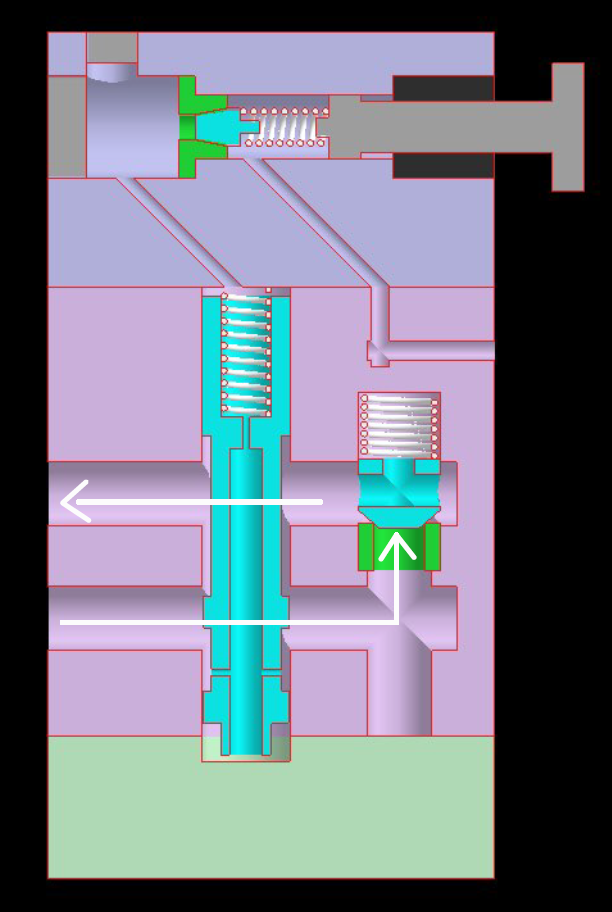

図6:二次側圧力 減圧状態

差圧により主弁が動作し、二次側の開口部が狭まります。油の流入量が減り二次側が減圧できる仕組みです。減圧後も主弁は閉じ切らず油を供給し続けますが、その余剰分をポペットから微小(1~1.5L/min程度)の油が流出し続け圧力を一定に保ちます。

減圧弁の注意点

注意点① ドレインポートの選定

減圧弁ではドレインポートを意識する必要があります。減圧弁は一次側と二次側以外にドレインポートが設けられています。主弁を動かすためのパイロット部(直動型リリーフ弁)のドレインを逃がすためのポートです。積層型の場合、ドレインポートは外部ドレインと内部ドレインを選択できることが多いです。外部ドレインの場合は一次側と二次側以外にドレインの配管が必要になりますので注意が必要です。

内部ドレインの場合は配管は不要ですが、何らからの理由でタンク側に圧が負荷されると正常な減圧ができなくなります。積層型でタンクポートに内部ドレインしている場合に、他のシリンダーが動作し背圧が発生した場合などで発生します。

- 外部ドレイン:別配管が必要だが安定動作しやすい

- 内部ドレイン:配管不要だが背圧による誤動作のリスクあり

注意点② 減圧位置の選定

積層型の場合などでP減圧 A減圧 B減圧を選択できます。シリンダー(Aポートに押し、Bポートに引きを配管)の場合で説明すると

- P減圧:両方の動作を減圧する

- A減圧:押し側の動作を減圧する

- B減圧:引き側の動作を減圧する

となります。注意点としてA減圧やB減圧を使用し、なおかつパイロットチェック弁を使用する場合は減圧とメイン側の圧力のバランスによりチェック弁が開かない場合があります。この場合、解決方法としては減圧を少し緩め、圧力をあげる。デコンプタイプのパイロットチェック弁を使用する。があります。(詳細はこちら)

P減圧:押し・引き両動作を減圧

A/B減圧:一方向のみ減圧。パイロットチェック弁併用時はバランスに注意

→ 対処法:

- 設定圧力を高めにする

- デコンプタイプのパイロットチェック弁を使う

注意点③ 減圧力を遠隔操作する場合

減圧弁にて減圧する圧力を遠隔で設定したい場合、リモートコントロールポート(ベントポート)を使用します。リリーフ弁のベントポートと同一で、パイロット部に使用する直動型リリーフ弁と外部を接続することで圧力を遠隔で制御することが出来ます。このベントポートの先に比例式リリーフ弁を使用することで、電気信号で減圧量を任意に変更できます。

- ベントポートに外部のリリーフ弁(比例制御など)を接続すれば、遠隔操作や電気的な減圧制御も可能

チェック弁付き減圧弁とは

減圧弁にはチェック弁付きとチェック弁無しが存在します。

チェック弁付きの特徴は「一次→二次の方向だけではなく、反対にも油を通すことが可能」であることです。流れの方向と圧力については下記です。

- 一次→二次:減圧を行い油を通す。

- 二次→一次:自由流れで油を通す。

内部のチェック弁を通ることで、逆流時の自由流れが可能になっています。用途はインラインでシリンダーに接続する場合に使用します。インラインの場合、出側の流れだけでなく、戻り側の流れも発生する為です。

まとめ:減圧弁は「圧を止めて安定させる弁」

減圧弁は単に圧力を下げるだけでなく、「設定圧力を維持しながら油の流入を制限する」という高度な制御を担っています。

リリーフ弁とは異なり、2次側の圧力制御・流入制限・チェック弁の有無・ドレイン方式など、複数の要素を考慮する必要があります。

設計・運用の際には、構造や働きをしっかり理解し、システムに合った適切な減圧弁を選定しましょう。

コメント