焼入れのメカニズムの話になると必ず出てくるのが「組織」の話です。いろんな本や参考書を読んでいると、いきなり「フェライト」「オーステナイト」「マルテンサイト」等々が出てくることがあります。そんなことになると目が白黒してパニックになり、目の前が真っ暗になること間違いなしです。

「ちゃんと説明がないと分からない!!」と思い説明のある参考書を読みました。(正直、自分の場合は説明されてもチンプンカンプンでしたが・・・)

自分で勉強してみて、結果としてある程度理解できた気がするので、まとめてみました。

まず最初に覚えておきたいことは、焼入れは「フェライト」を熱して、「オーステナイト」にし、急冷することで「マルテンサイト」にするということ。つまり焼入れという処理は「マルテンサイト」を得るために行っているということになります。

その意味を紹介しますので、ご興味あれば読んで頂けると幸いです。

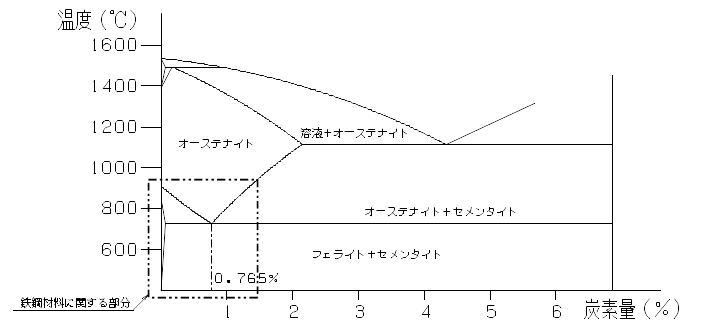

鋼(鉄と炭素)の平衡状態図

鋼とはFe(鉄)にC(炭素)が固溶したものです。Feに対し、固溶している炭素の量と温度により組織が変化します。ここが重要ですね。温度によっても組織が変わるんです。

横軸に炭素の量、縦軸に温度を取って組織の状態を表したグラフが「Fe-C 平衡状態図」です。

表中に出てくる組織の名称については後ほど紹介します。

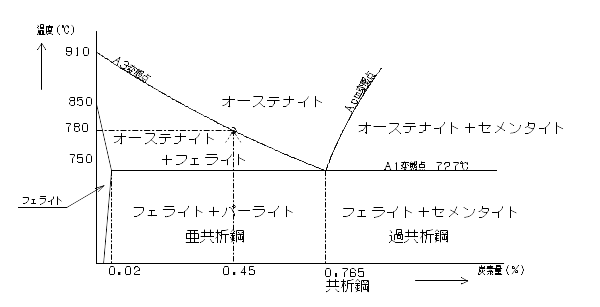

この中でも点線で囲まれている部分が鉄鋼の部分となります。それ以外大部分は鋳鉄となります。点線部分を拡大すると下の表になります。

表の使い方

調べたい鉄鋼の炭素含有量から、大体何度で組織が変わるのかを知ることが出来る。しかし数値が細かく入っていないため正確な数値を調べるというより、大体こんな感じの全体マップになるという役割が大きいです。

表の見方(S45C 炭素含有量0.45%の場合)

横軸が炭素含有量なので0.45%部に縦線を引きます。0℃から加熱していくと表の縦線に沿って上昇しA1変態点 727℃で「オーステナイトとフェライト」の混合組織領域に入ります。

変態点とは、一定の温度になると組織が変態する点です。他にもA3変態点。Acm変態点があります。更に加熱をすると780℃付近でA3変態点にぶつかり、全ての組織がオーステナイトに変化します。

そこからゆっくり冷却すると元の組織であるフェライト+パーライトの組織に戻ります。

組織の名称

メイン組織

メインの組織は主に4つ「フェライト」「セメンタイト」「オーステナイト」「マルテンサイト」です。その後に出てくるサブの組織はメイン組織の「フェライト」と「セメンタイト」がどのように交っているかにより呼び名が変わります。

- フェライト

炭素をほとんど含むことが出来ない柔らかい鉄。体心立方格子形状を持つ。

- セメンタイト

炭素と鉄の加工物(Fe3C)、硬い。

- オーステナイト

フェライトがA1変態点を超えて熱くなるとオーステナイトに変化する。 高温環境でしか存在することができず、炭素を最大2.1%含有することができる。この二つの特徴が焼入れに非常に密接に関わってきます。面心立方格子を持ち原子間の距離が広いため炭素を内部に侵入または置換させることができる。

- マルテンサイト

炭素含有量が中炭素鋼以上の炭素鋼を加熱し、オーステナイトに変態させた後、急冷すると発生する組織。表中には出てこない。焼入れを行った際に出来る組織で、焼入れすると硬くなるのはマルテンサイトのおかげ。

- 焼入れとは

焼入れを簡単に説明するとオーステナイト化(炭素を取り込みFeとCが混じった状態)を急冷することで、元のフェライト+パーライト(FeとFe3C)の分離した状態へ移行する時間を与えず、炭素を無理やり固溶した状態を作り出す。元素の大きさがFeとCで違うため、元素の配列が歪になり硬くなる。

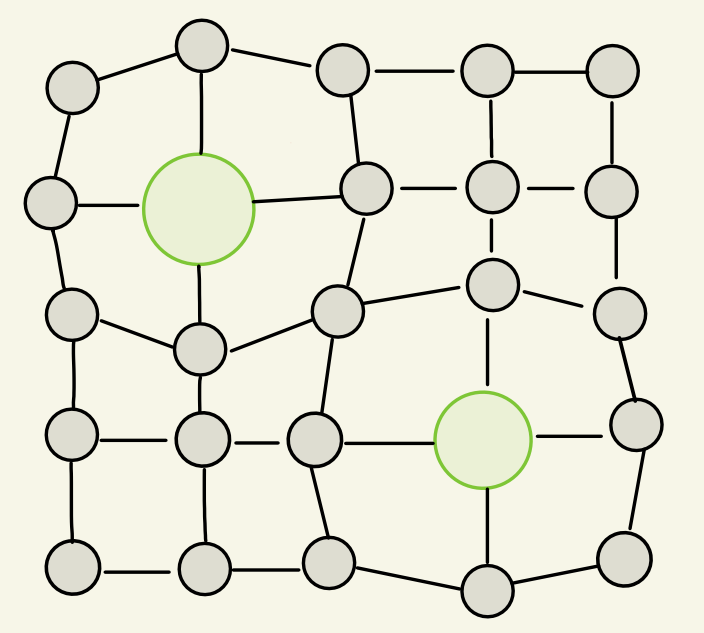

配列の歪んだ金属格子図

サブ組織

サブと言ってはいけないほど重要ですが、フェライトとセメンタイトの組織をもとに作られるためこの記事ではサブ組織と呼ばせていただきます。基本はすべて「パーライト」ですが、結晶粒や積層が細かくなることで呼び名が変わります。「パーライト」以外は熱処理により出現するため「Fe-C平衡状態図」には出てきません。

- パーライト

フェライトとセメンタイトの層状の組織。全てパーライトの鋼を共析鋼という。パーライトにフェライトが混合した組織を亜共析鋼。パーライトにセメンタイトが混合した組織を過共析鋼という。

- ソルバイト

パーライトが更に微細な層状になっている組織。マルテンサイト化した組織を低温焼戻しすることで発生

- トルースタイト

ソルバイトが更に更に微細な層状になっている組織。焼入れ時に上部臨界冷却速度以下でも発生する。上部臨界冷却速度は焼入れ編で紹介します。

- スフェロダイト

パーライトの一種だが、層状ではなく粒状。マルテンサイト化した組織を高温焼戻しすることで発生。

鋼の種類と名称の表

パーライトの説明部で共析鋼という名称が出てきました。これは金属学的分類になります。他にも炭素含有量によって「一般」「金属学」「機械的」の名称がそれぞれあります。それに対し先ほど紹介した状態図の名称を当てはめて表にしました。

| C量 | 一般 | 金属学的 | 機械的 | 組織 | 材料 |

| 名称 | |||||

| 0 | 炭素鋼 | 亜共析鋼 | 特別極軟鋼 | フェライト | – |

| 0.1 | 極軟鋼/軟鋼 | フェライト+パーライト | SS400 | ||

| 0.4 | 半硬鋼/硬鋼 | フェライト+パーライト | S45C | ||

| 0.8 | 共析鋼 | 最硬鋼 | パーライト | SK5 | |

| 1.5 | 過共析鋼 | – | パーライト+セメンタイト | SK1 | |

| 3 | 鋳鋼 | – | パーライト+黒鉛 | FC25 | |

まとめ

設計する上ですべてを覚える必要はないと思いますが、今回の内容を知った上で焼入れのメカニズムに入ると理解がより一層深まると思います。

しかし、本当に人類の進化はすごいなーと思います。特にマルテンサイトを作り出す方法が・・・高温化でしか存在できない物体を無理やり常温でも存在させてしまうなんて。人間って欲深いですね。

コメント