油圧装置の中でも大きな要素となる、油圧タンク。(油圧の要素の記事は下記)

名前から察するに油を貯蔵しておく装置なのは理解できますが、実はそれだけじゃないんです。思っている以上に色々な部品が取り付き、思っている以上に色々な能力が備わっているのが分かったので記載しようと思います。

油圧タンクの種類と目的

油圧タンクには大気開放型。密閉型。加圧型があります。通常の設備で使用する一般的な油圧ユニットは大気開放型だと思います。それ以外での用途は環境の悪い製鉄工場では密閉型。外部気圧が変化する航空機などでは加圧型が使用されるようです。今回は大気開放型についての紹介をします。

油圧タンクの主な目的は、貯蔵と冷却です。

なんだ、やっぱり貯蔵だけじゃーん。と思われるかもですが、この貯蔵をして置くのに色々な対策があるんです。

油圧タンクをの大きさと構成する部品の紹介

油圧タンクの大きさ

油圧タンクの大きさの決め方は多種多様です。一般的には容量・放熱・天板のサイズ・運転している時の油面の変化量などを考慮しますが、一番よく聞くのはやはり容量による選定かと思います。

容量による選定では、ポンプ吐出量(1分間当たりの吐き出す油の量=L)の3~5倍が一般的です。

天板のサイズによる選定とは、タンクの上にポンプやバルブを置きたいとなった場合に設置スペースを確保するために天板のサイズが決定する。という意味になります。

油圧タンクを構成する部品の紹介

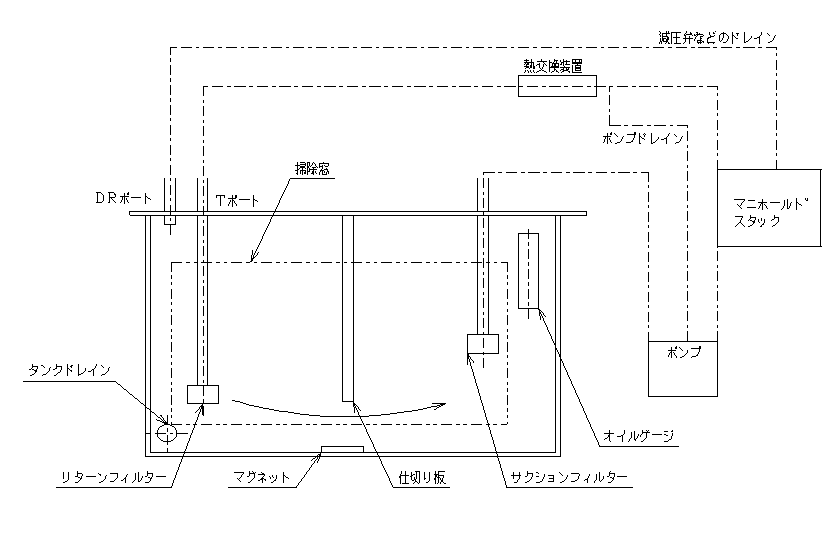

タンクに必要な部品たちの概略図を記載します。

エアーブリーザ

タンク内の油量が回路から帰還した油により増減した際に、内部の圧力が一定になるように空気の通り道です。給油口とエアーブリーザが一緒になっている製品もあります。一般的な油圧ユニットだと給油口とエアーブリーザが一体のパターンが多いと感じます。

タンクポート

タンクポート(Tポート)はポンプで発生した流量以上の油が返ってくることがあり、流速が高くなります。油面上部から勢いよく油を落とすと油面を波立たせ、ポンプ吸い込み口が空気を吸い込む可能性があるため、タンクポートはタンクの底面近くまでパイプで落とします。この処理は必須と思います。逆に底面にはスラッジが堆積している場合があるので、スラッジを油の勢いでタンク内を攪拌しないようパイプの端面を45°でカットしたり、先端にフィルターを取り付けたりと対策を行います。おおよそ底面より100~150mm上げることが多いようです。また管の径を上げ流速を下げることも効果ありです。

リターンフィルター

シリンダーや回路から戻ってきた油をろ過するフィルター。タンクポートへの配管途中に設けるインライン型と、タンク上部に設置するタンクトップ型がある。使用する用途によりろ過できるフィルターサイズを決定する。目詰まりを圧力で確認できるタイプもある。

フィルターの選定は

7MPa以上のユニット 20~35㎛

比例弁及び21MPa以上のユニット 10~20㎛

サーボ弁使用時 10㎛

が一般的です。

サクションフィルター

ポンプに行くための油の吸い込み口に設置するフィルター。オイルゲージの最低ラインより下に設置する必要がある。エアーを噛みこんでしまうとポンプがキャビテーションという異音を発生させてしまうため、サクション部に空気が噛みこまない処置が必要となる。

また、目の細かいフィルターを使用すると吸い込み抵抗により、同じくキャビテーションが発生する。おおよそ「100~150㎛」のフィルターを使用する。フィルターと記載しているが、目の粗いものはストレーナとも呼ぶため注意。

ポンプ

モーターのトルクと回転の力を圧力と流速に変換する装置。種類が豊富にあり、用途により使い分けを行う。ねじ込み継ぎ手はシール性が悪いため、ポンプラインでの使用は禁止。

ポンプについては別の記事で記載しようと思います。

ドレインポート

タンクポートと違い小流量用のポート。油中まで落とすパイプはなく油面にバシャバシャ落とす。タンクに「DR」と記載があるため、間違ってTラインを接続しないように注意。

仕切り板

Tポート側とサクション側を隔てる壁。異物を沈殿させる目的とTライン側の油面の波をサクション側に伝えないことが目的。

マグネット

リターンフィルターやサクションフィルターで取れないような小さいごみをマグネットで引き寄せる役割。

掃除窓

タンク内部を掃除する窓。タンク内部はスラッジが溜まり定期的な掃除が必要である。また油圧ユニットの配置上、サクションフィルターやリターンフィルターが取り外せない場合、ここからメンテをする場合もある。

まとめ

いかがでしょうか。タンク一つをとっても、底には今までの叡智が詰まっています。これらそれぞれの部品を取り外せるように設計するのが、本当は良いことだと思います。しかし実際はタンクの四方八方に設置されているので、全部を触れるようにするってのは中々難しいですよね。それでもなるべくアクセスし易い設計をしてあげるのが設計者の腕の見せどころですね。

コメント