機械設計の現場で最もよく登場する材料のひとつが「SS400」。

新人のころ、設計図を描いていて「とりあえずSS400で」と言われたことがある人も多いのではないでしょうか。

この記事では、SS400とは何か?名前の意味・特徴・他のSS材との違い・注意点などをわかりやすく解説します。

まとめ SS400とは

以上がSS400の特徴をまとめたものです。以下にその詳細を解説していきます。

そもそもSS材とは

機械材料の中で一番一般的であり、使用頻度の最も高い材料である。

形の種類も多く鋼板、平板、丸棒、形鋼が流通しており、材料の分類としては機械構造用圧延鋼材に属します。

その中でも一番使用頻度が多いのがSS400。

SS材の名前について

例 SS400

SSとは「Steel Structure」の略です。SSの後の「400」は引っ張り強度をあらわしています。

なので、SS400は

- SS:Steel Structure(構造用鋼材)

- 400:引っ張り強さの下限値(400N/mm²)

つまり、SS400とは「構造用鋼材で、引っ張り強さが400N/mm²以上ある鋼材」を意味します。

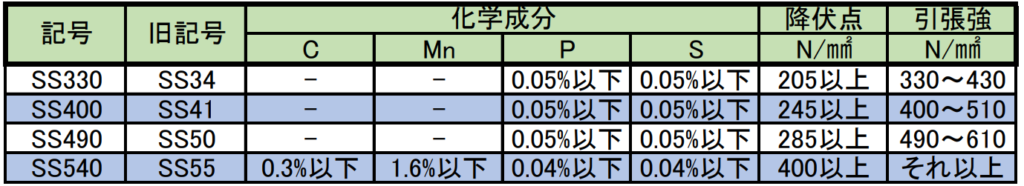

SS材には他にも種類があります。他の種類については下記表を参照ください。

引っ張り強度の他にリンPと硫黄Sを指定していますが、他の材料(SC材等)のように材料を形成している成分を意味するものではありません。

規格として決められているのは、材料の強度(400N/mm²~510N/㎟)と少しの化学成分のみ決められており、比較的自由度の高い鋼材です。よって製鉄メーカーにより成分の違いがあり、溶接性も保証されていません。

(自分は溶接性が悪いSS材は見たことありませんが・・・・)

■ SS400の特徴

▶ 使用頻度が高い汎用材

とにかく入手しやすく、形状のバリエーションも豊富です。コストパフォーマンスにも優れており、機械構造部品の多くで使用されます。

▶ 強度のみが規格化されている

SS400の規格では、引っ張り強さ(400~510N/mm²)と、少量の化学成分のみが定められています。

成分組成は製鋼メーカーによって若干異なることがあるため、用途によっては注意が必要です。

▶ 溶接は可能だが保証はされていない

実務上は多くの場面で問題なく溶接できますが、規格上は「溶接性を保証された材料」ではありません。

特殊な用途では、溶接性が保証された鋼材(例:SM材)を選ぶことも検討しましょう。

▶ 焼き入れはできない

SS400は低炭素鋼であり、基本的に焼き入れには不向きです。

表面硬化処理として「浸炭焼き入れ」を行うことはありますが、実務で使用されることはまれです。

黒皮材と磨き材

SS材には形(平板や丸棒)を指定する以外に、生成された「育ち」を指定することができます。

それが黒皮材と磨き材です。育ちとは材料がその形にいたるまでの工程を指します。

となります。上記違いの詳しい説明はまた別の記事で記載いたします。

■ まとめ:SS400とは

- SS400は、機械設計で最も多用される一般構造用圧延鋼材

- 「SS=Steel Structure」「400=引っ張り強度(N/mm²)」

- 板・丸棒・角材・形鋼など、多様な形状で流通

- 焼き入れ不可だが、溶接可能(※保証はない)

- 黒皮材(熱間圧延)と磨き材(冷間圧延)がある

図面の材料欄に「SS400」と記載されている意味が、この記事で明確になれば幸いです。

コメント